2020 文化平權奇花藝草 : 南部障礙者如何參與藝文活動

論壇 X 工作坊 : 身心的精采對談

從身體出發,一勘生活中的奇花藝草。

身體即視角,透過不同角度,人與作品、空間融合為另一再現,嘗試將所有的感受與感知拉回到身體的五感,即使各自帶著殘缺的感官,仍希望透過這份感官的差異性,再現藝文所欲傳達的寓意及檢視充滿障礙的藝文生態,重視各種障礙身體的感官對於外在事物的探勘。以障礙者的身體為核心,延伸出對藝文生態的討論,藉由障礙者的現身與參與,透過障礙者自發性的對藝文活動的渴望進而集結眾人之力以身體為主軸提拉出對在地文化平權的探究,從南部文化平權的障礙觀察與討論、從執行活動回看平權之路、創作與合作的礙與無礙等三項討論主題做為高雄障礙者參與藝文的第一階段勘察計畫,試圖在南方的高雄開拓出屬於在地的障礙藝文觀察。

觀察員側記文

觀察員:葉佩玲 「沒有障礙的身體,只有障礙的社會」— 從藝術思維談社會參與 X《我是正常人2.0》之觀察 2019年11月30日的明媚的早上,在高雄文學館舉辦一場討論身心障礙人士與台灣不同藝術媒介連結的講座。由舞蹈工作者何怡璉老師主持,邀請劇場藝術家姚立群、藝術設計與社會企業實踐工作者李萬鏗、紀錄片導演陳惠萍(哈比)和劇場工作者許家峰與談。與談者跨劇場、紀錄片與社會藝術企業三領域。當中有健全人士和身障者,而與談者也有對身障者不同程度認知的差別,與身障者工作十年以上的,也有才剛接觸的創作者。每人和身障者工作的媒介和希望探索的方向都不一樣,各自面對的問題也呈現出身障者在藝術領域中發展的可能性。此次主持人何怡璉老師是2018年《我是正常人》的導演與表演指導,在2019年的秋季與舞者夥伴陳宜君再次帶領南部身障者進行《我是ㄧ個正常人2.0》探索與創作,此講座也是在初期工作階段裡,想像的擴展。 姚立群–身障者在專業劇場與國際交流發展的位置 姚立群經營的身體氣象館是自2001年起開始與盲人合作並開始朝藝術節方向運作如「第一屆顏色狂想藝術節」(2001)、「第六官能表演季」(2002)、「第二屆顏色狂想藝術節」(2003)等視障者藝術節,長期發展視障表演藝術,同時於藝術節中舉辦不同的國際交流工作坊,邀請不同藝術家一起工作,講者分享其中一次台灣的接觸即興工作者利用了「身體觸碰」引導視障者動作。在多次不同交流刺激的累積下,慢慢建立視障者的表演訓練方法。 其實表演訓練方法同時也是一種視覺以外的溝通方式。 在2019秋季《我是正常人2.0》的工作坊中包括了不同的身障人士,有視障、聽障、身障者,當我們要進行動作或想像力的引導時,我們除了聲音語言的聽覺帶領外,還有多少種帶領方式,視覺、觸覺、嗅覺… 在十月時的一次工作坊,君君老師以語言帶領學員做想像力練習,邀請大家一起想像成為河流不同元素。因工作坊中有聽障者,她必須依靠觀看現場的聽打文字理解引導的指令,觀看過程同時限制她的行動,她必須坐在固定位置閱讀文字。課後她分享了她的河流歷程,一開始她只能從聽打文字理解指令,對她來說,她好像只想觀察,後來她從其他學員身體創造出來的畫面看到了河流、沙石、樹葉……當有學員靠近她時,她看到了魚兒游來。 不同身障者各自有自己接收信息的方法,其實對引領者也是難題,我們如何引導聽障人士感到自己身在海裡?我們如何讓視障者感到伙伴喜悅的微笑。我們到底可以創造多少種溝通的方式?當身障者走進劇場,健全的人要如何調整,讓不同的人的想像世界同樣可以在劇場裡發發酵和執行? 「明眼人不只是作為陪伴者,一般明眼的劇場人也可能很需要從視障者身上獲得知識。」--姚立群 又有一次在秋季工作坊,身障伙伴分享了她的生活困境,作為觀察員的我單純地認為這也是一個「健全人」會遇到的困境,中途視障者劇場工作者家峰指出其實身障者在社會中跟健全者面對是不一樣的環境,不能因當下的情感觸動就判斷大家面對的是相同問題,這只會簡化了對身障者世界的認知。沒法真正認識他們的世界。二者要認清「不一樣」的事實,才能真正的溝通彼此的差異。 李萬鏗–給「健全人」體驗的藝術產物與空間 演講中第二位講者李萬鏗可能正以空間創造處理「健全者」和「身障者」差異溝通的問題。李萬鏗與不同設計媒介友人創辦的「三明治工作室」(諧音取自三名志工),以創作專長,將藝術實踐在現實社會中。在照顧和治療身障者工作過程中,社福和藝術找到互相重疊之處。從發展身障者畫作成公益產品、身障空間的體驗創作到身障者生命改變的呈現,彷彿產物一次比一次貼近身障者的世界。 「三明治工作室」早期為身障者籌辦畫展,令身障以畫家或是插畫師身份參與社會,身障者在介紹自己畫作時,可直接與健全者交流,讓社會透過身障者的藝術創作有更多機會了解他們的世界,而在作品製作成為商品時,也顯示了身障者生命的不同可能性。後來工作室參於松菸藝術節,展出以「城市障礙賽」為概念的賽車場,讓觀者通過操控遙控車體驗台灣路上的不合理不友善的設計,如「帶你撞牆的導盲磚」、「擋住你的電燈」。在看似好笑灰諧的遊戲設計下,大眾有機會撞到了擋住身障者生活的牆和電燈,輕盈地進入了他們的生活問題。在另一與漸涷人協會合作的計劃「一口氣,呼吸彼此生命」中,從漸涷人身體的變化:持續的失去–行為能力到呼吸。找到健全人與漸涷人的共通性–生命的最後,我們也只剩下呼吸。 「呼吸,基本生存行為也是漸凍人慢慢失去的。患病後他會慢慢失去,可能是四肢,不能說話,沒有語言能力,最後不同器官的衰竭「肺部功能、肌肉不能動、沒辦法呼吸。那時候就要靠機器維持呼吸,很基本但是他們生存面臨很大的關卡。」--李萬鏗 三明治工作室把呼吸的想法凝結在玻璃杯中,而杯中記錄了三個生命的呼吸 「玻璃杯裡面有三口氣:第一口病友的一口氣。呼吸水氣會留在玻璃上, 擷取水氣輪廓變成圖案。第二口來自生產者。找了玻璃老師傅來吹玻璃, 用手吹方式製作玻璃。把病友那口氣用噴砂方式,打在杯底,喝水時可以看到呼吸的痕跡。第三口氣來自使用者。喝水會在杯子留下一口氣。」--李萬鏗 玻璃杯成了病友、生產者、使用者生命交織的載體。而玻璃杯最後到達使用者手上,每次喝水在想像中都在與漸凍人一起經歷呼吸。雖然並非每一個使用者都在真實的跟漸凍人接觸,但在想像的世界裡漸凍人走進了健全人的生活。同樣輕盈地喝一杯水的時間。簡單直接地提醒了社會漸涷人的存在,這一口呼吸需要溫柔地關注對待。 藝術走到身障的世界,除了釋放身障者的潛能,同時也是健全者和身障者彼此理解的橋樑。 哈比–身障者的身體想像紀錄–從當下到螢幕紀錄 《我是正常人2.0》的觀察員、紀錄片導演惠萍(哈比)在工作坊前也是沒有接觸過劇場和身障者的一位,在工作坊中手持錄影機的哈比會跟隨學員舞動的她,在動的過程中,已走進了學員的世界。記錄著每一個學員發光的片刻。她在講座有分享到: 「行為藝術老師媒材是膠帶,就把膠帶帶來。在課程中大家玩得很開心,把彼此纏再一起……每個人只是需要別人一點幫忙,就像學員無法站起但夥伴就說可以扶著肩膀,也有學員日常需要坐輪椅,但經由幫助他也站起來了。」 「身體感是不能紀錄的,影片太2D了但劇場很立體。我也在找方法呈現動人時刻。」--惠萍 在她眼中,身障學員身體發光的時刻,發生在嘗試自己日常中不能完成的事,在通過每個人一點點的幫忙就完成了,當下展現的是彼此在信任地接收與給予間的喜悅。對影像紀錄而言,困難在於如何把信任的氛圍,轉換到平面的螢幕中。 許家峰 –藝術空間對身障者的限制、跨障礙交流 這次講座最後一位講者許家峰,本身是一位劇場導演和演員,也是中途視障者。在前面三位健全者分享跟身障者的工作經驗後,家峰也分在享了他自己在藝術空間的狀態。比喻身障者如何進入劇場,他們對場館的硬體軟體設備的需要,對聽打服務、輪椅座位,輪椅路線安排的考量等等。在他的分享中得知,身障者可能對藝術場地考量下會對藝文活動卻步。同時他自己沒有因這一些擔心而少出席活動,因為只要有身障者身影一直出現,藝文場地才會意識到身障者的需要,也會有更多人在討論關注身障者。這才會是一個良好的循環。 其實就我個人在「我是正常人2.0」工作坊的觀察,活動場地的確需要很多軟硬體的配合:有沒有身障人士可用的洗手間?有沒有無障礙通道?場地門口是否足夠讓輪椅進入?場地有沒有足夠空間放置輪椅?現場是否有足夠工作人員協助不同身障者活動?聽打服務?口述人員?工作人員是否具相關知識?其實每一問題都會是健全者社會設計上對身障者無意間設下的障礙。當掌握資源的是健全者,我們如何閱讀跟我們不一樣的群體需要?如何透過不同的媒介增加彼此的溝通? 在托爾斯《何謂藝術?》中有提到言語可傳達人們的思考和經驗,並把人們連結在一起,而藝術也有同樣作用,不過藝術傳達的是人們的情感(Feelings)。台灣健全者和身障者已漸漸通過藝術活動找到可能溝通的方式,讓我們持續工作和發酵,芬芳可能在不久之後出現,也可能在「我是ㄧ個正常人2.0」出現。

觀察員:陳威儒 「沒有障礙的身體,只有障礙的社會」從藝術思維談社會參與。2019.11.30 前言 主持人何怡璉老師自言,在2018年與空表演實驗場、身障演員共同創作《我是ㄧ個正常人》的劇場製作,於台南美學館和高雄總圖小劇場演出,並於2019年10-11月,歷經兩個月的二部曲表演工在坊,招募更多身障夥伴,作為劇場的研究者與實作者,她體認到諸多限制在生活與劇場的內部,如何進一步藉由思考,讓劇場藝術的美學能夠突破,進而擴大到社會參與的層次,是目前執教鞭的她持續思索的重要課題。因此,邀請到姚立群、李萬鏗、陳惠萍、許家峰四位講者來個別分享在相關領域的實踐、觀察,藉以打開更多討論的契機。 共享的感知/感官如何打開? 第一位講者為過往工作場域主要在臺北區的牯嶺街小劇場館長姚立群,業已積累二十年劇場工作經驗的他,從2003年開始與身障者(特別是視障朋友)有了初次的合作關係;此次分享從身體氣象館的九零年代開始談起,當時1991年成立「身體氣象館」,以現場性、即興觀念較強烈的「行為藝術」為主,直到創辦人之一王墨林和視障者工作往來的機緣之後,姚立群也逐漸踏入相關領域的參與、反覆辯證思考「表演藝術和身體障礙」兩者之間的關係,更進一步採用「藝術節」的經營模式,得以慢慢地擴大到與國外/國際相關藝術家的交流、合作。 而姚立群談到演出者與劇場的磨合過程,因應「排練空間」的不同,也一次一次地影響障礙者的感知與探索,例如:最初在過去的華山園區空間(尚未成為藝文特區時)或小劇場的黑色軟皮地板等排演場所,透過「觸摸」這種建立動作的方式和基礎訓練,不僅讓明眼人參與體驗、也讓障礙者/非障礙者(蒙去雙眼)一同嘗試在各種空間中發展自我、完成自己摸索出來的創作。 以截至2016年邁入第十屆的「第六種官能表演藝術節」為例,從策展計畫逐漸增添多元的面貌和型態,前述對於空間感受的探索在小劇場裡面的不斷「發生」,同時也意味著個人身體的「發聲」,甚至擴大到障礙者主動要求上街頭參與人權的訴求與抗爭等等…。因為不只是身障領域演出,看似簡單的一個演出,背後反映的是整體社會的脈絡,要突破許多既定的框架、觀感、生活的障礙,乃是需要各種領域參與者,如醫生、社會工作者、城市規劃者集思廣益。 障礙樣態的可見/不可見 「從實作當中學習」,館長姚立群提到:「在這些經歷裡面,往往從這裡我發現非常珍貴的經驗,也支撐我在劇場工作下去的動力。」也因此,探討的障礙類別隨著更深層的認識,也慢慢地讓社會議題包括心理層面、全球汙染對人類造成巨大影響等等…這些在廣義上皆屬於身心問題的根源,往往不被社會大眾「看見」。若沒從基本面開始著手是永遠不可能實現的!譬如仍有待解決的暖化、空汙,或許也必須進一步上升到體制外進行社會運動訴求立法改變現狀。在這樣的碰撞過程,牯嶺街小劇場的活動也逐漸結合各類議題:如工殤與壓迫的弱勢族群、少數群體,含納入更多可能,讓不同面向的障礙者、受壓迫者,彼此相互激盪帶給大家不同的觀念與火花。 藉由劇場裡/外「群體」的運作,給出彼此更多的觀念上的修正、不斷來回討論、推進,讓社會看不見的角落顯現,是很重要的理想。然而姚立群也提到,在逐漸擴大與不同國家、類別障礙者的協作當中,也面臨不同年齡、世代、性別需要跨越/難以跨越的困境,例如在藝術行政上,要處理障礙的前置作業必定要了解、協調的細節很複雜且漫長。只是,姚立群也說,終究是「做劇場」,還是得顧及探究基本的層面,像是劇場藝術的訓練扎根還是得從基礎功開始做起,例如唱歌啦,發音部位的掌握等等,這也是結合他耕耘劇場的初衷。 藝術設計介入社會 稍後分享的李萬鏗老師,先介紹自己的團隊「三明治工」(諧音:三位志工)著重平權、異業結合,製作的展覽當中也提出不同關懷與命題讓大家思考。機緣是來自於北藝大時期接觸了社會參與課程、拜訪了新莊的樂生療養院院民,理解到對於障礙者很重要的一環是「成長」,也因為認識到院民的多才多藝,後續讓「三明治工」的成立先以非營利組織合作,進而拓展到政府、企業部門的連結。 以《極速傳說》這個城市障礙賽而言,看似刺激的賽車遊戲,其實蘊含著批判臺灣的道路上很多不合理的空間──太高的斜坡、帶你撞牆的導盲磚、會擋住你的電燈柱…。而另外一個關於漸凍症議題的計畫,則是透過人類最基本的生存方式:「呼吸」,對於漸凍人而言是面臨器官的逐步衰竭,而漸次難以維繫的一個環節,雙方透過許多漫長的討論,藉由製作成玻璃杯的工藝師傅技術、漸凍人族群的呼吸吐納氣體的採集,使得這樣「一口氣的保留」,讓使用這個杯子喝水的人們,能夠想起、認識、重視這個議題。 和公部門合作的計畫有像是「飛碟頻道」,做為臺北公園改造案例,讓公園與人變得親近;2018年的新北共融藝術節則帶領參與者思考飛行,回想人類想像飛行、到發明飛機、太空船、熱氣球,在展覽當中「三明治工」團隊透過摺紙飛機與闖關卡,障礙的類型有曲線(航道)、氣流(電風扇吹)、高塔(需繞行),現場有提供輔具如飛機發射器、撿物夾,也讓每個人因不同的限制,採取不同的克服方式,來完成、抵達目標。 我們都是廣義的障礙者 從嘗試創新階段,過度到公益創造的面向,「三明治工」團隊也開始製作閱讀、數位的設計推廣簡易版的選舉手冊、困難知識型的讀物的科普版本,李萬鏗談論起老年化、高齡化的社會,臺灣在社會學研究的人口與社會調查統計上,其實很密集地佈滿高度需要協助的老人家,我們有一天也會年老、也會碰到生活機能上各式各樣的「障礙」,除了在相關領域的義工、社工服務者,如何讓社會大眾知曉公益議題的重要性,除了把身心障礙者創作品變成立體、成為現場空間體驗裝置,但也不能每次都說做公益而已!還要繼續用更多生活化的體驗,讓所有人都來了解生活的背後,隱藏著有某些弱勢,其實多花點時間,我們都應該要去理解。 照耀著彼此的光芒 緊接著,陳惠萍導演以紀錄片工作者身分談到感知身體的影像,以及身為外部的觀察者如何在「空表演實驗場」的9場工作坊裡,體認到自己與障礙者之間的「距離」。平素沒有顯著生活障礙的她,直到某次割斷手肌腱,還在開刀復健的過程,參與到工作坊的時刻,竟然就能夠體認到一些微小、且當下看似無意識的動作發展,卻凝聚了每個人獨特的質地。 陳惠萍以「發光的時刻」形容她內心感受到的美麗,並以影片當中君君老師(陳宜君)用河流與過山洞為發想來引領學員肢體緩慢遊走、呼吸感受的課程。此外,另外幾場工作坊也特別找了不同領域的的藝術家,帶領學員不同的認識方式,譬如人與人之間如何承接彼此?特別是在每個學員有不同的障礙狀態之時,要如何認識到別人的身體?如何恰當地接觸到別人的肢體?同時,她也承認紀錄影像無法捕捉到的細微的感受,僅能透過描述與大家分享,實際上在參與觀察的經驗,要如何緩慢而充裕地讓每個人發展出自己的「表演語彙」,委實是件非常不容易的事情。 不畏障礙的積極意義 最後一位分享者許家峰,談到自己經歷為期8年的中途視障的狀態,過往一直從事劇場、行政企劃的他,在失去視力以後,在參與藝文活動的過程一開始面臨極大的困境,一方面要思考到不被環境囿限的解決之道,接著又得認知到特別是小團隊在行政上常常心有餘而力不足、人力資源挹注薄弱,也因而對於藝文場域如兩廳院、衛武營,不斷積極爭取友善的環境,是他這些年堅持奮鬥的事。 值得省思的是,許家峰提及工作坊的形式固然有其意義,但很可能一般人經由參與體驗,因眼睛閉起來(或被蒙上)而暫時性失去視力,得以感受到其他感官被開啟的經歷。但對視障者而言,全年24小時就是看不到,倘若他們來這樣的身體工作坊,是要如何延續身體感官的限制,再進一步打開感官經驗?接著再回饋到身體? 具體的案例是他往往需要透過陪同者解說、口述,便有一次有人直接問:「你都沒看見,要怎麼相信別人所言為真?」這樣的經驗讓許家峰更意識到,不僅是表演,「障礙」的狀態除了自己如何看待身體,也映照出社會文化對於 「障礙」的認知程度。在這些年的努力,他也逐漸發展了口述影像的相關工作,也遇到願意嘗試的藝術工作者,「去做了才知道有需求」。確實,往往不被照見的困頓,必須透過「現身(聲)說法」,方能讓更多相同困境的人願意開始訴說自己,這也是最困難、但最需要跨出去的第一步。因為,最難處理的是人、行政體系、建築空間的荒謬,而藉由陪同者的照顧,許家峰更分享他願意持續挑戰在不同的場域站出來發聲,讓更多人認識到障礙者的處境和能動性。 後續回應與分享 在熱烈討論與提問的之際,姚立群反思從過去文化習俗對於障礙者的身體的觀感至今的不同,譬如樂生療養院院民的身體在大眾的認知與藝術工作者能進行的工作面向。而對於視障者的認識,他也坦承每個視障者的眼睛狀態千變萬化,皆有很細微的差異存在,如何謹慎的態度去處理?面對議題又該如何進一步認識?議題與表演藝術如何結合? 李萬鏗則特別將與漸凍人合作的過程再補充,讓聽眾更理解這個族群歷經的艱困是漫長與時間的搏鬥,移動的費力至最後連基本的生存呼吸都很辛苦。而許家峰補充到,在每年10至12月因為國際身障日才有完善的相關活動,否則平常的淡季很難,藝文場館的服務、資訊、設備、教學平台都闕如,還有賴不斷積極爭取才行。 在週末短短的一個上午,四位分享者與觀眾針對藝文場域、社會環境與障礙身體,做出深度的來回激盪和對話,而往後勢必得通過更多的脈與相關資源的聚合,讓障礙的社會不再阻攔,這一切都是不無可能的,藉著劇場工作也好、頗具巧思的設計領域也罷、紀錄片工作者的觸視影像、乃至於真真實實在障礙中前行的每個人,並非停留在察覺議題而已,不同身分、性別、階級、族群、障礙的人們,如何通過不同途徑,最終抵達共處共融,這都是一次又一次與社會交往與搏鬥過程吧!

觀察員:陳亭樺 《我是ㄧ個正常人》二部曲:實驗展演培訓工作坊 觀察文 空表演實驗場的二部曲計畫延續了《我是一個正常人》首部曲,與身心障礙者一同探索自我,連結彼此、連結日常。 肢體工作坊(由野漫空間大恭現場音樂、空表演實驗場副團長君君來帶領)中,老師帶領學員想像自己身處在海洋中,學員們從一開始身體無法放鬆、緊張,到後來漸漸打開自己的身心,嘗試變成水、變成魚,允許想像力帶著自己穿越森林、成為瀑布,最後在大海裡跟著浪潮自在呼吸。學員大蘋果因為聽障的關係,由聽打員協助翻譯,她也在討論時興奮的分享「我一開始覺得我們(自己與其他學員)是分開的,我在你們的水之外,你們躺著閉著眼睛,因為你們是『聽指令』,而我是用『看』的,我坐著看、就進不去,但我想試試看,體會一下你的的感受,我就躺下來了,跟地板的接觸,很舒服。還有跟其他人互動,他(學員Grant)在我前面動,我不敢碰到他,怕他咬我,但碰了之後發現,ㄟ~他沒咬我,那我就多弄幾下。」從無聲的畫面到自己成為畫面本身,從不習慣表露自己到願意敞開心房,這是學員們的一大挑戰,也將會成為他們的收穫。 我們常常希望有個「範本」,成為所謂的「好學生」,但在丸仔老師的即興舞蹈中,帶領大家打破這我們習以為常的規定,「等一下你會聽到一些指令,可以跟著做,如果你不想做,也可以不做;我的指令只是一些建議,你不一定要聽;重點不是我說了什麼,是你聽到了什麼,而你聽到了,你認為是什麼就是什麼…」這是他活動開始前講的第一件事。學員們在允許說「不」的環境學習,也練習允許自己以「自己」為中心。當大家圍圓在圓中心獨舞時,視障伙伴峰身旁的口述員帶他走到圓的中心,老師跟口述員說「讓峰自己走,他有屬於他自己的圓中心,他有他的空間感。」 我什麼時候想要動,就動;我想要表達什麼,就表達什麼。也許這沒什麼,但對於身障者而言,他們常被隱形的枷鎖給牽制著。在怡璉老師所帶領的工作坊中,視障者峰和坐輪椅的Grant兩個人玩起拉扯遊戲,從外面看起來是充滿暴力、痛苦且筋疲力盡的吶喊,在拉扯的角力裡,無能為力去繼續吼叫,但分享時說他們就是互相喊叫,後來故意在和對方的力量做出反作用力的,在他們很舒壓的釋放、開心的對話裡,我們卻感覺到暴力。Grant提出「有沒有可能只是一種『視覺上』的解讀,當下我們兩個人都不覺得是種暴力,而是一種『呼應』。這空間很奇妙,會把最真實的一面表現出來,社會很多時候要求身障者把你的興趣藏的好好的,表現一副面向陽光、面向太陽的樣子,我期待在這空間,能讓這些被看到,並且釋放自己。」生活中的憤怒和眼淚,都是需要空間來釋放的,其實不光是身障者,對於大眾而言,亦是如此。 由行為藝術家葉育君帶領的工作坊中,試著讓學員思考「當把情緒、問題丟出後,要怎麼收拾解決」,也在活動中讓學員們感受「限制」與「真實的情緒」,更難能可貴的是在「突破」後所感受到的「信任感」。過程中,膠帶捆住了學員的手腳,像是日常生活中的各種限制,但他們努力、用力、暴力,最後將其扯斷解開,我看到的是他們不服輸的精神,他們嘗試跳脫框架,他們的身體表達了「我可以」。另一個練習中,膠帶將所有人捆住,是束縛、但也是種力量,接著,老師要大家慢慢從地上站起來,除了平時需要靠電動輪椅的兩位學員,其他人都站起來,但老師接著表示,是「所有人」,我在一旁看到的,是學員從不安、到放心把重量交給同伴和最後站起來的喜悅,甚至發出喜悅的歡呼大叫。 另一個工作坊「我要找什麼?」(張嘉容導演帶領)也加深了夥伴間的連結。活動一開始以互相傳遞紅球開始,看似一般的傳球遊戲,在這一團體裡成了聆聽彼此的起點——要如何傳球給跟自己不一樣的伙伴?伙伴中有視障、行動不便的朋友,學員從站立到躺下各種姿態,要傳的已不是球如此簡單。球在排練場以不同方式或滾或拋或手傳,如何讓球傳到對方手上,都在挑戰傳球者,學員們學習互相同理並從中尋找、嘗試可行的辦法,透過傳球,把彼此想溝通的心意傳遞出去。如果球是一句話,我們彼此用球告訴對方:「我來找你,放心,我會讓你接到球!」 歷經九次的工作坊,我看見學員們從緊張拘謹到慢慢放下、從認識自己到認同自己,在過程中彼此熟識,能互相信任、互相幫助,學員凍未條說:「日常生活中,沒有這樣安全的空間,像是我不會去想我的拐杖還可以有這樣的用法(跟枴杖有所互動),可以以玩遊戲的方式去面對它。在活動中的吼叫,這空間『容許』這樣做,我在家根本不會這樣叫,這樣叫或許會叫出一種心得、叫出情緒,要跨越自己好像要有一些能力,但看別人這樣叫,反正就是要模仿嘛,我就也來試試,大聲、小聲、叫歪了就會叫出一些情緒,但不習慣,又會自己收回來。」在現實生活中,有形無形的「不允許」限制了我們,對於身障者的限制更是如此,而「不允許」也阻斷了彼此間的連結、同理,而在每一次的工作坊中,透過劇場每個人都能更認識自己、更認識夥伴,一起哭一起笑,在安全的狀態下練習放任身心奔跑。令我印象深刻的一句話是「沒有限制,就不會有成長」,就像育君老師說他常會給自己出難題,例如很難執行的動作但努力去做到,我想這也是我們在生活中該保有的態度——即便困難重重,努力去達到目標,當你突破了,你就成長了,成為了更好的自己。

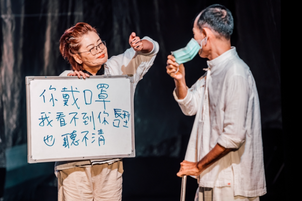

《我是一個正常人》二部曲:〈我們一起撿到槍〉

以身體的對話、參與彼此生命經驗的積累,且由集體發展創作的方式,挖掘障礙者的日常經驗,探究在有禮貌、和諧的社會角色、很溫良恭檢讓的背後的真心話,日常生活的真實,表演當下的真實。

今天我們走進了精靈王國,

遇見很多神奇的新生物,

來到了秘密境地,

我們一起召喚最美麗的自己,

我們讓世界看見最美麗的我們。

今天我們誤入精靈王國的後門,

召喚自己的鬼怪,

讓世界看見我們的餓鬼猛獸。

沿著他者的視線,

向內凝視,向外張望,

被不曾相遇的自己嚇得屁滾尿流,

不打不相識的我們,是什麼?